宣伝失礼しました。本編に移ります。

広告キャンペーンの予算管理は、獲得型広告の成果を左右する極めて重要な要素です。多くの運用ご担当者様は、キャンペーンごとに個別の「1日の予算」を設定する方法に慣れ親しんでいるかと存じます。しかし、Google広告には「共有予算」という、もう一つの強力な予算管理機能が存在することをご存知でしょうか。

「共有予算という言葉は聞いたことがあるが、具体的にどういう機能なのかよくわからない」「自社のアカウントで使うべきか判断できない」「過去に使ってみたが、うまくコントロールできずにやめてしまった」といったお声も少なくありません。事実、共有予算はその特性を深く理解せずに使用すると、かえって広告パフォーマンスを低下させてしまうリスクもはらんでいます。

しかし、その仕組みと適切な活用シナリオを理解し、戦略的に導入することで、共有予算は「機会損失の防止」「運用工数の劇的な削減」「広告費用対効果(ROAS)の最大化」という、非常に大きなメリットをもたらす切り札となり得ます。特に、複数のキャンペーンを運用する複雑なアカウント構造において、その真価を発揮する機能と言えるでしょう。

本記事では、Google広告の「共有予算」について、単なる機能説明に留まらず、その本質的な仕組みから、具体的なメリット・デメリット、成果を最大化するための戦略的な活用シナリオ、そして多くの運用者が陥りがちな失敗事例とその解決策まで、網羅的かつ実践的な視点で徹底的に解説いたします。この記事を最後までお読みいただくことで、貴社のアカウントにおいて共有予算を導入すべきか否か、そして導入する場合にはどのように活用すれば成果を最大化できるのか、明確な判断基準を得られることをお約束します。

共有予算とは何か?〜その本質的な仕組みを理解する〜

Google広告の共有予算とは、単一の予算額を、アカウント内に存在する複数のキャンペーンで共有して使用する機能です。これは「1日の平均予算」として設定され、Googleの広告配信システムが、その予算を最も効率的に活用できるように、各キャンペーンへの配分を一日の中で動的かつ自動的に調整します。この「自動で最適配分する」という点が、共有予算の最も重要な本質です。

例えば、あなたが3つの異なるキャンペーン(キャンペーンA、B、C)を運用しており、アカウント全体での1日の広告予算が30,000円だと仮定します。この3つのキャンペーンに対して、30,000円の共有予算を設定したとしましょう。Googleのシステムは、その日のユーザーの検索動向や広告のクリック見込み、コンバージョンに至る可能性などをリアルタイムで分析します。その結果、ある日には「キャンペーンAの関連キーワードの検索数が急増しており、高い成果が見込める」と判断し、予算の大部分である20,000円をキャンペーンAに集中させ、残りの10,000円をキャンペーンBとCに配分するかもしれません。また別の日には、キャンペーンBで新しく追加した広告のパフォーマンスが非常に良いため、キャンペーンBに15,000円を配分するといった、柔軟な予算配分が行われます。

このように、共有予算は、キャンペーンの壁を越えて予算を融通しあうことで、グループ全体として広告効果が最大化されるように働くのです。これは、個別のキャンペーンごとに予算の「タコつぼ化」が起こるのを防ぎ、より大きな視点での「全体最適」を目指すための仕組みと言えます。

「共有予算」と「1日の予算」の本質的な違いとは?

冒頭でも触れましたが、Google広告の予算管理には「1日の予算(個別予算)」と「共有予算」の2種類が存在します。この二つの違いは、単なる設定方法の違いに留まらず、その根底にある「思想」が異なります。

- 1日の予算(個別予算):「個別最適」の思想

- 共有予算:「全体最適」の思想

「1日の予算」は、キャンペーンという単位で、その役割や重要度に応じて厳密に予算をコントロールしたい場合に用いるアプローチです。例えば、絶対に予算上限を超えてはならない特定のプロモーションキャンペーンや、ROASが非常に高く最優先でインプレッションを確保したい主力キャンペーンなどに対して、個別に予算を設定します。これは、各キャンペーンのパフォーマンスを個別に管理し、最適化を図る「個別最適」の考え方に基づいています。キャンペーンAに10,000円、キャンペーンBに5,000円と設定した場合、それぞれが独立した予算内でパフォーマンスを最大化することが求められ、互いに予算を融通することはありません。

一方で「共有予算」は、前述の通り、複数のキャンペーンを一つのグループとみなし、そのグループ全体での成果が最大になるように予算を自動配分します。これは、個々のキャンペーンのパフォーマンスに多少のばらつきがあったとしても、グループ全体として目標を達成するという「全体最適」の考え方が根底にあります。キャンペーンAの調子が悪くても、その分をキャンペーンBやCが補うことで、グループ全体の機会損失を防ぎ、予算を無駄なく活用することを目指します。この思想の違いを理解することが、どちらの予算管理方法を選択すべきか判断する上で、最初の重要なステップとなります。

共有予算はどのようなアカウント・状況で真価を発揮するのか?

共有予算は、全てのアカウントやキャンペーンにとって万能な解決策ではありません。その特性を活かせる特定の状況下で用いることで、初めてその効果を最大限に引き出すことができます。では、具体的にどのような人、どのようなアカウント構成に向いているのでしょうか。抽象的な説明ではなく、具体的な4つの戦略的活用シナリオをご紹介します。

シナリオ1:複数のキャンペーンが存在し、アカウント構造が複雑化している

獲得型広告の運用を突き詰めると、アカウント構造は必然的に複雑化していきます。例えば、商材別、ターゲット地域別、キーワードのマッチタイプ別(完全一致、フレーズ一致、部分一致)、デバイス別(PC、スマートフォン)など、様々な切り口でキャンペーンを分割して管理することは、きめ細やかな運用と分析のために非常に有効です。しかし、キャンペーン数が増えれば増えるほど、個別の予算管理は煩雑を極めます。毎日、何十ものキャンペーンの消化状況を確認し、予算が不足しているキャンペーンに予算を補充し、逆に余っているキャンペーンから予算を削るといった手動での調整は、膨大な時間と労力を要します。このような多キャンペーン構造のアカウントこそ、共有予算が最も輝く場面です。関連性の高いキャンペーン群を共有予算でまとめることで、日々の予算調整業務から解放され、より戦略的な分析や広告クリエイティブの改善といった、本来時間をかけるべき業務に集中できるようになります。

シナリオ2:予算消化に波があり、機会損失が発生している

「あるキャンペーンは頻繁に予算上限に達してしまい、『予算による制限』のアラートが出ている一方で、別のキャンペーンは毎日予算を使い切れずに余らせてしまっている」。これは、個別予算で運用しているアカウントで非常によく見られる光景です。前者は、本来獲得できたはずのコンバージョンを取りこぼしている「機会損失」の状態であり、後者は、投下した予算を有効活用できていない「非効率」な状態です。このような予算配分のアンバランスは、アカウント全体のパフォーマンスを大きく損なう原因となります。共有予算を適用すれば、予算が余っているキャンペーンから、需要が高まり予算が不足しているキャンペーンへと、システムが自動的に資金を移動させます。これにより、手動で調整するよりも迅速かつ的確に機会損失を防ぎ、投下した広告予算全体を無駄なく活用して、コンバージョンの最大化を目指すことが可能になります。

シナリオ3:目標CPAや目標ROASが類似しているキャンペーン群がある

アカウント内に、目指すべきコンバージョン単価(CPA)や広告費用対効果(ROAS)の目標値が近いキャンペーンが複数存在する場合も、共有予算の適用を検討すべき典型的なパターンです。例えば、「商品Aのキャンペーン」と「商品Bのキャンペーン」があり、どちらも目標CPAを3,000円に設定しているとします。この2つのキャンペーンを共有予算で束ねることで、Googleのシステムは「グループ全体でCPA3,000円を達成する」という共通の目標に向かって、予算配分を最適化してくれます。これにより、キャンペーン単体での短期的なCPAの上下に一喜一憂することなく、より安定的にグループ全体の目標を達成しやすくなります。このアプローチは、後述する「ポートフォリオ入札戦略」と組み合わせることで、さらに強力な効果を発揮します。

シナリオ4:コンバージョンデータが少ない新規キャンペーンをテストする

新しい商材やサービスのために新規キャンペーンを開始する際、どの程度のコンバージョンが見込めるかデータが全くないため、適切な日予算を設定するのは非常に困難です。予算が少なすぎれば十分なデータが収集できず、多すぎれば無駄なコストが発生するリスクがあります。このような場合、既存の関連性が高いキャンペーングループの共有予算に、この新しいテストキャンペーンを追加するという手法が有効です。これにより、新規キャンペーンはゼロから予算を確保するのではなく、既存キャンペーンの予算の一部を借りる形で、リスクを抑えながら配信を開始できます。十分なデータが蓄積され、そのキャンペーンのポテンシャルが明らかになった段階で、改めて個別予算に切り替えるか、恒久的に共有予算グループに所属させるかを判断すれば良いのです。

共有予算のメリットとデメリット〜導入前に知るべき光と影〜

共有予算は強力なツールですが、その導入はメリットとデメリットを正確に天秤にかけて判断する必要があります。ここでは、それぞれの側面をより深く掘り下げて解説します。

共有予算の3大メリット

メリット1:劇的な運用効率の改善と工数削減

これは最も直接的で、多くの運用者が実感するメリットです。前述の通り、多数のキャンペーンを個別予算で管理する場合、日々の消化ペースの監視と予算の再配分は、運用者の貴重な時間を奪います。共有予算を導入すれば、この手動での予算調整プロセスがほぼ不要になります。キャンペーンのグループ全体で予算を設定するだけで、あとはGoogleの機械学習アルゴリズムが最適化を行ってくれます。これにより捻出された時間を、広告文やランディングページの改善、キーワードの精査、競合分析といった、より創造的で成果に直結する業務に振り向けることができ、アカウント全体のパフォーマンス向上に繋がります。

メリット2:機会損失の徹底的な防止と予算の最大活用

個別予算の最大の弱点は「機会損失」です。特定のキャンペーンに設定された予算が、例えば夕方17時に上限に達してしまった場合、それ以降の時間帯にどれだけ有望なユーザーが検索行動を起こしても、そのキャンペーンの広告は表示されません。これは、本来獲得できたはずのコンバージョンを取り逃がしていることに他なりません。一方で、他のキャンペーンでは予算が余っているかもしれません。共有予算は、このキャンペーン間の壁を取り払い、予算が不足したキャンペーンに、余力のあるキャンペーンからリアルタイムで資金を供給します。これにより、1日を通して安定的に広告を配信し続けることが可能となり、取りこぼしていたコンバージョン機会を捉え、投下した予算の価値を最大限に引き出すことができます。

メリット3:ポートフォリオ入札戦略との相乗効果によるROAS最大化

これは共有予算の最も高度かつ強力なメリットです。共有予算を「目標コンバージョン単価」や「目標広告費用対効果」といったポートフォリオ入札戦略と組み合わせることで、「予算配分の最適化」と「入札単価の最適化」という2つの強力な自動化機能を連携させることができます。Googleのシステムは、単にクリックを集めるだけでなく、「設定した目標CPAや目標ROASを達成できる可能性が高いクリック」を予測し、そのクリックに対して入札を強化し、かつ予算を優先的に配分します。つまり、グループ全体の予算を、最もビジネス目標に貢献するであろうキャンペーン、広告グループ、キーワードに集中投下してくれるのです。この相乗効果により、手動運用では到達が難しいレベルでの費用対効果の向上が期待できます。この点については、後ほどさらに詳しく解説します。

共有予算の3つのデメリットと注意点

デメリット1:キャンペーン単位での厳密な予算コントロールの喪失

共有予算の最大のデメリットは、メリットの裏返しでもあります。予算配分が自動化されるため、運用者が「この主力キャンペーンAに、今日は絶対に予算の70%を使いたい」と考えても、その意図を直接的に反映させることはできません。システムが「今日はキャンペーンBの方が成果が良い」と判断すれば、予算はBに多く流れてしまいます。特定のキャンペーンの露出を戦略的に強化したい場合や、クライアントに対してキャンペーンごとの厳密な予算消化レポートを提出する必要がある場合には、この仕様が大きな足かせとなります。意図した予算配分と、実際の配分に乖離が生じる可能性があることは、常に念頭に置く必要があります。

デメリット2:成果の低いキャンペーンへの意図せぬ予算流出リスク

共有予算の自動配分ロジックは、常に完璧とは限りません。特に、コンバージョンに至らないものの、クリック単価が低くクリック数が稼ぎやすいキャンペーンや広告グループが存在する場合、システムがそれを「パフォーマンスが良い」と誤って判断し、予算を過剰に配分してしまうリスクがあります。結果として、アカウント全体のコンバージョン数やROASを押し下げる「お荷物キャンペーン」に貴重な予算が流れ込み、本来成果を伸ばせるはずの優良キャンペーンの予算が圧迫されるという、本末転倒な事態に陥る可能性があります。これを防ぐためには、パフォーマンスの低い要素を定期的に見直し、最適化(または除外)する地道な作業が不可欠です。決して「設定したら放置」して良い機能ではないのです。

デメリット3:正確なABテストや効果測定の難化

新しい広告クリエイティブやランディングページのABテストを行う際、比較対象となるキャンペーンや広告グループには、公平な条件で予算を配分する必要があります。しかし、共有予算環境下では、システムが自動的にパフォーマンスが良いと判断した方に予算を偏らせてしまうため、純粋なクリエイティブやLPの優劣を比較することが困難になります。例えば、テスト開始直後に偶然クリック率が高かった広告Aに予算が集中し、本来は優れたコンバージョン率を秘めていた広告Bには十分な配信機会が与えられず、誤った結論を導き出してしまう可能性があります。厳密な効果測定を要するテストを実施する期間中は、対象のキャンペーンを一時的に個別予算に切り替えるといった対応が求められます。

【図解】Google広告「共有予算」の具体的な設定方法

ここでは、実際にGoogle広告の管理画面で共有予算を設定する手順を、画像を交えて具体的に解説します。操作自体は非常にシンプルですので、ご安心ください。

まず、Google広告の管理画面にログインし、画面右上に表示されている工具のアイコン「ツールと設定」をクリックします。

ドロップダウンメニューが表示されますので、その中から「共有ライブラリ」という列を探し、「共有予算」をクリックします。

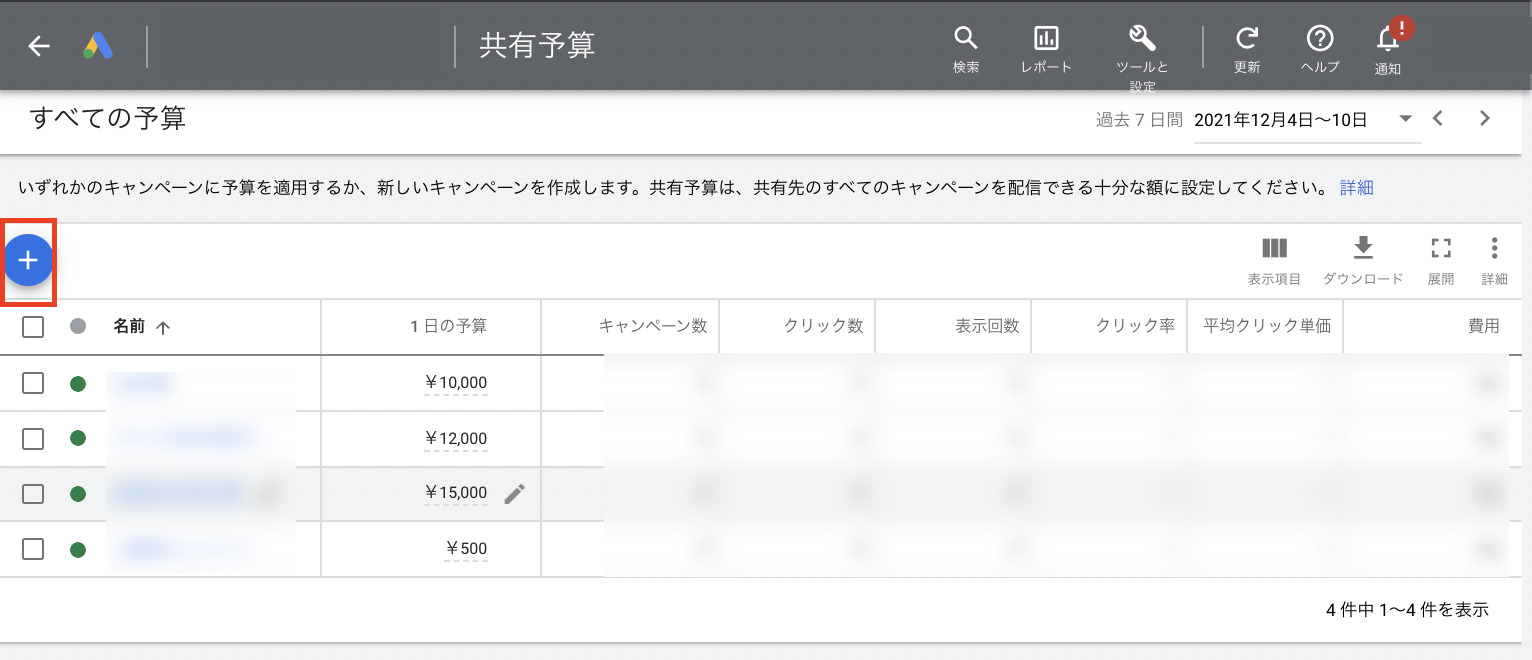

「共有予算」の管理画面に遷移します。現在設定されている共有予算があれば、ここに一覧表示されます。新しく作成する場合は、青色の「+(プラス)」ボタンをクリックします。

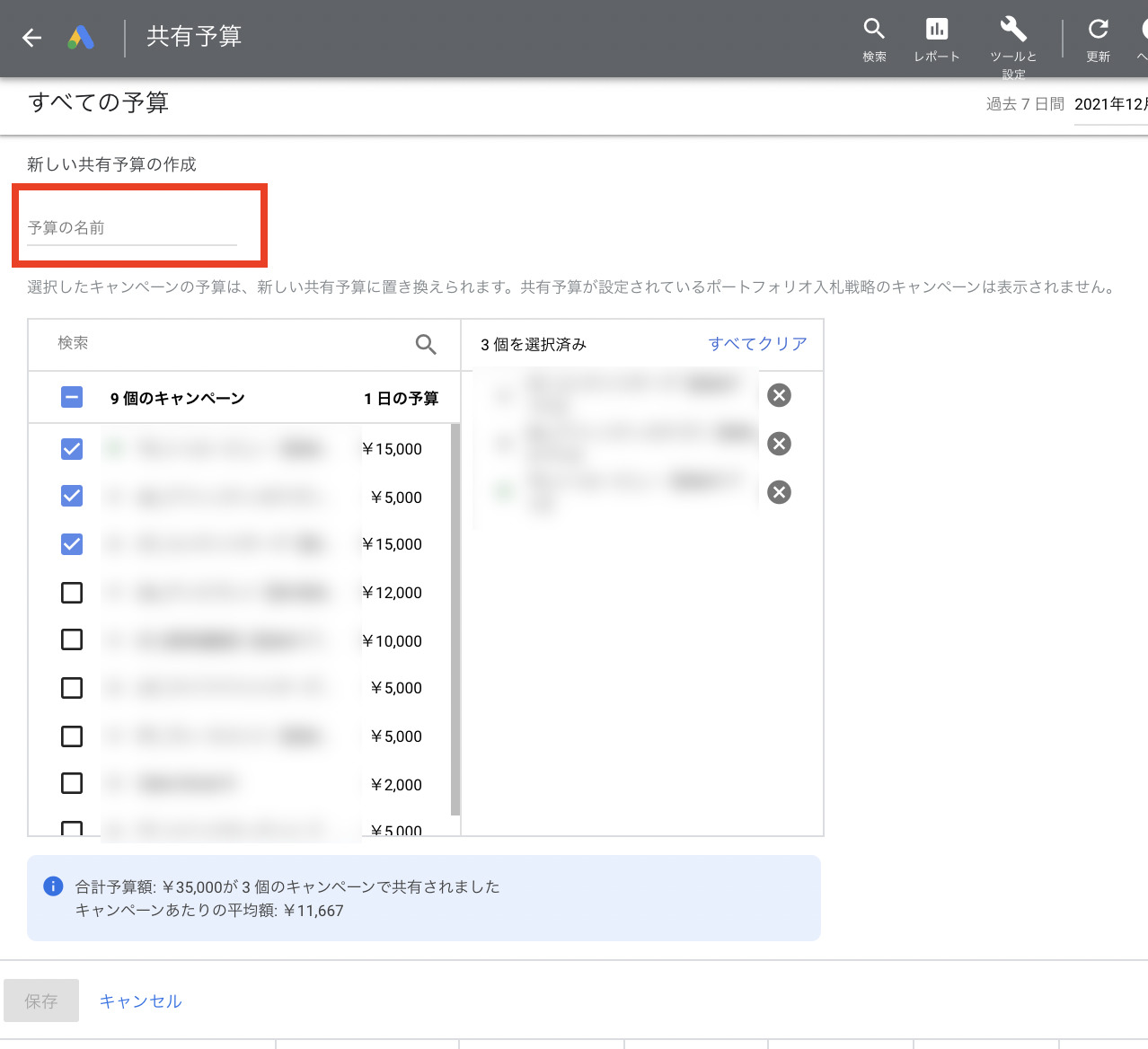

設定画面が表示されます。最初に「予算名」を入力します。この名前は後から管理画面で識別するために使用しますので、内容が分かりやすい名前を付けることを強く推奨します。例えば「主力商材_検索キャンペーン群」や「関東エリア_ディスプレイ広告」のように、どのキャンペーンをまとめたものか一目でわかる命名規則を設けると、後々の管理が非常に楽になります。

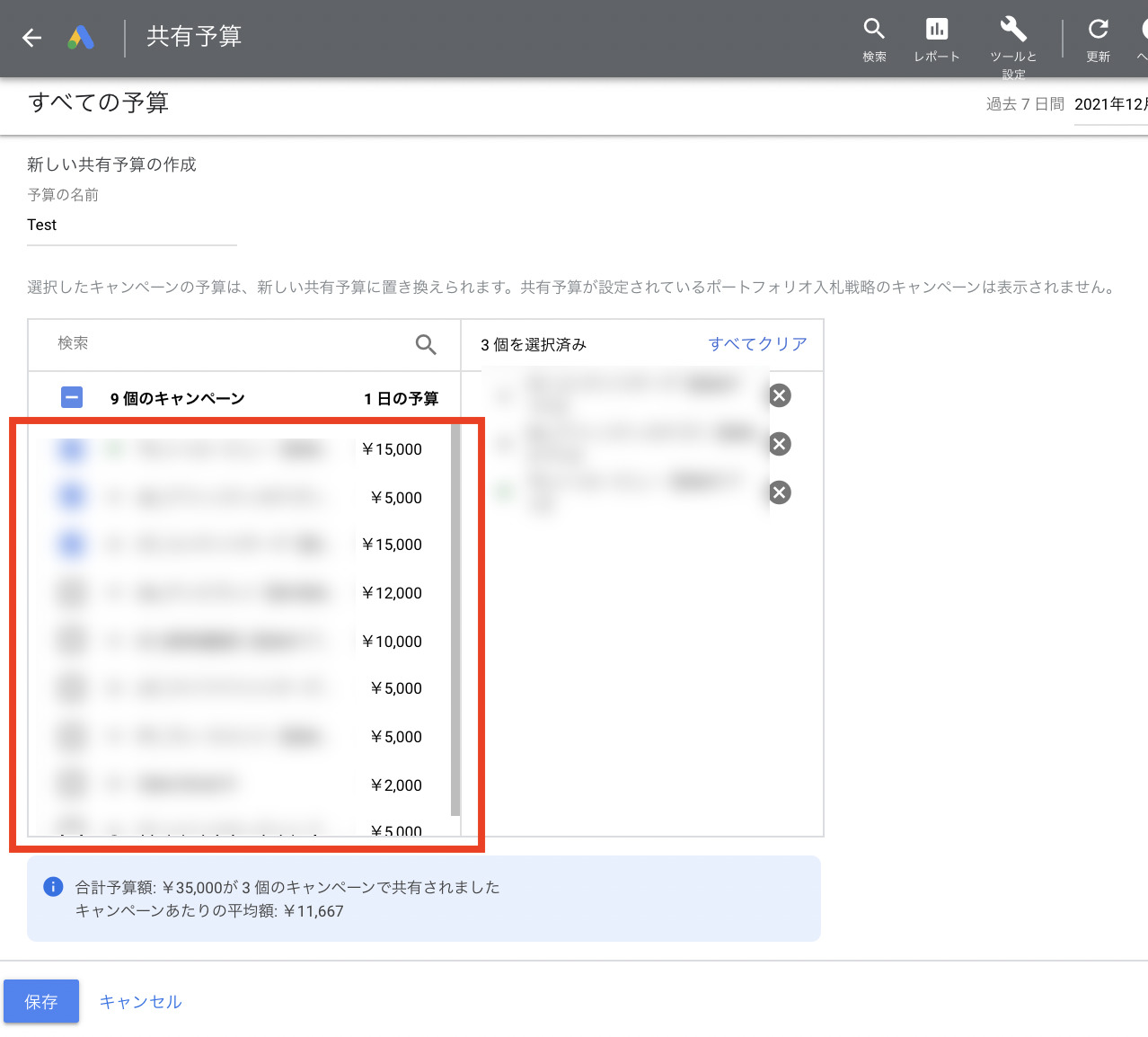

次に、この共有予算を適用したいキャンペーンを選択します。アカウントに存在するキャンペーンの一覧が表示されますので、共有したいキャンペーンのチェックボックスにチェックを入れていきます。ここでどのキャンペーンをグループ化するかが、共有予算の成否を分ける非常に重要なポイントとなります。前述の「戦略的活用シナリオ」を参考に、目標や特性が類似したキャンペーンを選択してください。

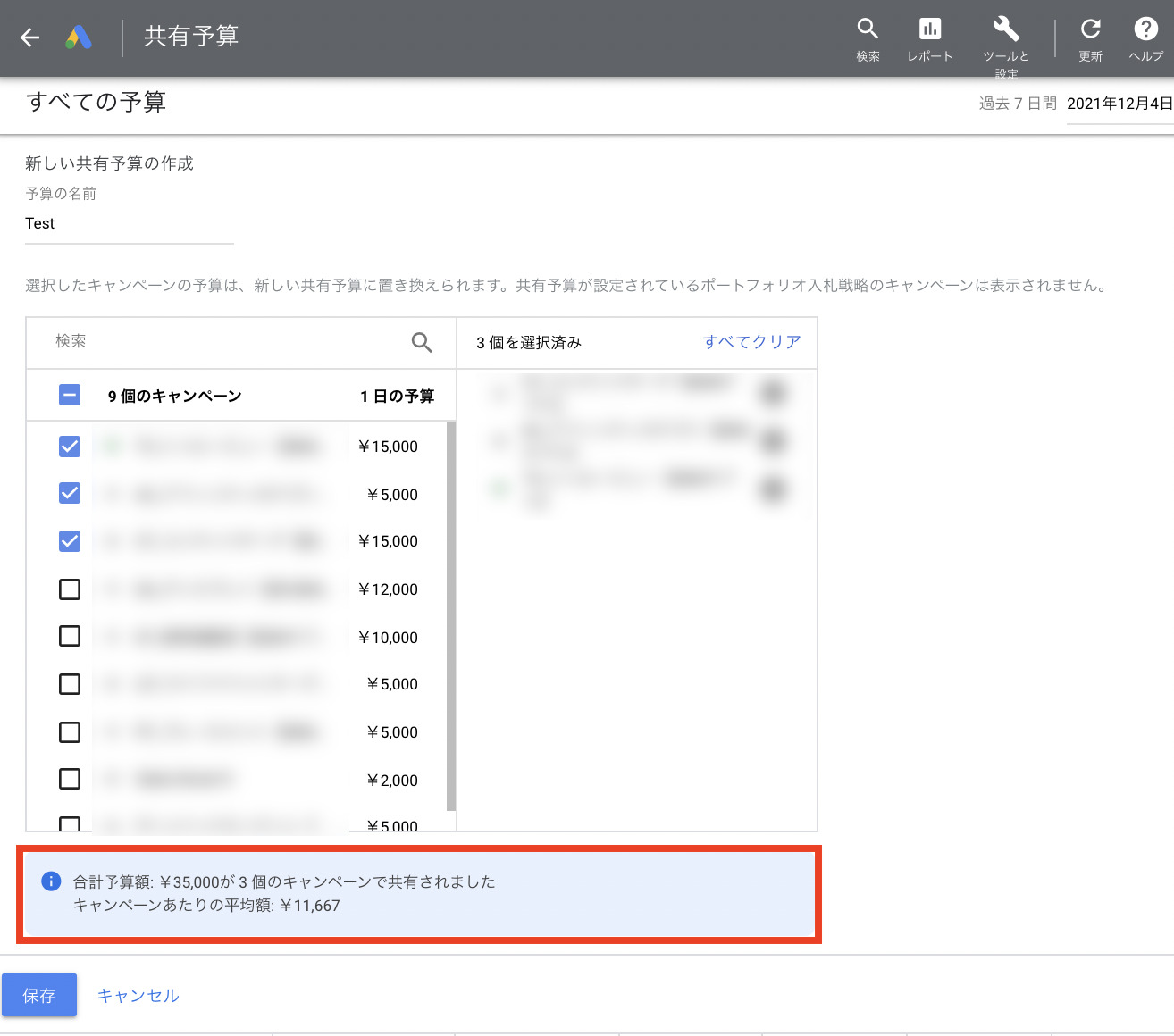

キャンペーンを選択したら、最後に「予算額」を設定します。これは、選択したキャンペーン群全体で使用する「1日の平均予算」となります。参考情報として、選択したキャンペーンが現在設定している個別の予算の合計額などが表示されるため、それを参考にしながら適切な金額を入力します。ここで設定した予算額を上限として、システムが自動配分を行うことになります。

すべての入力が完了したら、右下の「保存」ボタンをクリックします。これで共有予算の作成とキャンペーンへの適用は完了です。設定が反映されると、選択したキャンペーンの予算は、この共有予算によって管理されるようになります。

【重要】共有予算のパフォーマンスを最大化するポートフォリオ入札戦略との連携

共有予算のメリットの項で少し触れましたが、その真価を120%引き出すためには「ポートフォリオ入札戦略」との組み合わせが不可欠です。この二つを連携させることは、現代のGoogle広告運用における最適化の王道とも言える手法です。

ポートフォリオ入札戦略とは?

ポートフォリオ入札戦略とは、複数のキャンペーン、広告グループ、キーワードを横断して、単一の入札戦略を適用する機能です。例えば、「目標コンバージョン単価(tCPA)」のポートフォリオ戦略を作成し、目標CPAが類似している複数のキャンペーンをそれに含めると、Googleのシステムは個々のキャンペーンのパフォーマンスだけでなく、ポートフォリオ全体のパフォーマンスが目標を達成するように、入札単価を自動で調整します。

なぜ共有予算と連携させると強力なのか?

答えは、「予算配分の最適化」と「入札単価の最適化」という、二つの強力な自動化エンジンを組み合わせることで生まれる相乗効果にあります。

- 入札の最適化(ポートフォリオ入札戦略):システムが、ポートフォリオ全体で目標CPAや目標ROASを達成できる可能性が高いと判断した「有望なオークション(広告表示機会)」を見つけ出します。

- 予算の最適化(共有予算):システムが、その「有望なオークション」が発生しているキャンペーンに対して、グループ内の他のキャンペーンから予算を融通し、優先的に資金を供給します。

つまり、「最も成果に繋がりそうな広告表示機会に対して、最適な入札単価を自動で設定し、かつ、そのための予算も自動で確保する」という、極めて高度な最適化が実現するのです。これは、運用者が手動で24時間365日管理画面に張り付いていても、到底実現不可能なレベルの最適化です。この連携により、アカウント全体のコンバージョン数を増やしながら、CPAを安定させ、ROASを向上させることが期待できます。

連携させる際の注意点

この強力な連携を成功させるためには、重要な注意点があります。それは、ポートフォリオ戦略と共有予算に含めるキャンペーンの「目標の一貫性」です。目標CPAが3,000円のキャンペーンと、10,000円のキャンペーンを同じグループに入れてしまうと、システムはどちらの目標を優先すべきか混乱し、最適化がうまく機能しません。必ず、ビジネス目標やターゲットとするCPA・ROASが類似しているキャンペーン群でグループを組むようにしてください。

【実践編】よくある失敗事例とプロのトラブルシューティング

共有予算は便利な機能ですが、「設定して終わり」ではありません。運用を開始すると、予期せぬ問題に直面することがあります。ここでは、多くの運用者が陥りがちな3つの典型的な失敗事例と、その問題を特定し、解決するための具体的なトラブルシューティング方法を解説します。

失敗例1:特定のキャンペーンが予算を独占し、他が配信されない

【現象】共有予算グループ内のある特定のキャンペーンだけが予算の大部分(例えば80%以上)を消費してしまい、他のキャンペーンの表示回数が極端に少なくなってしまう状態。

【原因分析】この現象は、予算を独占しているキャンペーンに、競合性が低くクリック単価(CPC)が安価で、かつ検索ボリュームが非常に大きいキーワードが含まれている場合に発生しがちです。システムは、低い単価で多くのクリックを獲得できることを「効率が良い」と判断し、予算を集中させてしまいます。しかし、それらのクリックが必ずしもコンバージョンに繋がるとは限りません。

【特定方法】

- Google広告のキャンペーン一覧画面で、該当の共有予算グループに絞り込みます。

- 表示項目に「費用」を追加し、各キャンペーンの消化額を確認します。特定のキャンペーンに費用が極端に偏っていないかを確認します。

- 次に「インプレッションシェア」を確認します。予算を独占しているキャンペーンのインプレッションシェアは高い一方、他のキャンペーンの「予算によるインプレッションシェア損失率」が高くなっていないかを確認します。

【解決策】

-

解決策A(最も確実):グループの見直し

最もシンプルで効果的な解決策は、予算を独占しているキャンペーンを、その共有予算グループから外し、別の共有予算グループに移動させるか、個別予算での管理に切り替えることです。パフォーマンス特性が大きく異なるキャンペーンは、同じグループで管理すべきではありません。

-

解決策B:間接的なコントロール

グループ分けをしたくない場合、間接的にコントロールする方法もあります。予算を独占しているキャンペーン内の、特に費用対効果の悪い広告グループやキーワードの「上限クリック単価」や「目標コンバージョン単価」を意図的に引き下げることで、そのキャンペーンの入札の強さを抑制し、予算消化のペースを緩めることができます。

失敗例2:費用対効果の悪い要素に予算が流れ、全体のROASが悪化

【現象】共有予算を導入してから、全体のクリック数や費用は増えたものの、コンバージョン数が伸び悩み、結果としてCPAやROASが悪化してしまった状態。

【原因分析】これは、前述の失敗例1と関連しますが、コンバージョンには繋がらないものの、安価でクリックされやすいキーワード、広告、プレースメント(ディスプレイ広告の場合)などに、システムが予算を過剰に配分してしまっていることが原因です。システムは必ずしもビジネス上の最終成果(売上)までを完璧に理解しているわけではないため、クリックやインプレッションといった中間指標を追いかけてしまうことがあります。

【特定方法】

- 共有予算グループ内のキャンペーンについて、「検索語句レポート」を詳細に分析します。費用が多くかかっているにもかかわらず、コンバージョンに全く寄与していない検索語句がないかを確認します。

- 「広告グループレポート」を確認し、CPAが著しく高い、またはコンバージョンがゼロの広告グループに多くの費用が投下されていないかをチェックします。

- ディスプレイ広告の場合は、「プレースメントレポート」を確認し、意図しないサイトやアプリ、関連性の低いYouTubeチャンネルに広告が大量に表示され、無駄なクリックを発生させていないかを確認します。

【解決策】

- 徹底的な除外設定:上記で特定した、成果に繋がらない検索語句を「除外キーワード」として登録します。同様に、パフォーマンスの悪いプレースメントも「除外プレースメント」に設定し、無駄な広告表示を根本から断ちます。

- 広告とキーワードの見直し:コンバージョン率の低い広告は停止し、新しい訴求軸の広告をテストします。キーワードのマッチタイプをより厳密なもの(例:部分一致→フレーズ一致)に変更することも、意図しない流入を防ぐ上で有効です。

- ポートフォリオ入札戦略の導入:まだ導入していない場合、「クリック数の最大化」から「目標コンバージョン単価」や「目標広告費用対効果」の戦略に切り替えることを強く推奨します。これにより、システムが単なるクリックではなく、コンバージョンというビジネス目標をより重視するようになります。

失敗例3:月の途中で予算を変更したら、消化ペースがおかしくなった

【現象】月の途中で共有予算の金額を変更(特に増額)したら、残りの日数で均等に使われるのではなく、数日間で一気に予算を消化してしまった。

【原因分析】Google広告の1日の平均予算は、実際には「1日の平均予算 × その月の平均日数(約30.4日)」という月間予算の考え方に基づいています。月の途中で予算を増額すると、システムは「その日までの未消化分を取り戻そう」と働き、配信ペースを急激に上げることがあります。これを理解していないと、月末を待たずに予算が枯渇する事態に陥ります。

【特定方法】「費用」レポートを日別で確認し、予算変更日以降の消化額が、設定した1日の平均予算を大幅に(最大で2倍まで)超えていないかを確認します。

【解決策】

- 予算変更のタイミング:可能な限り、予算の大きな変更は月初に行うのが理想です。

- 段階的な増額:月の途中でどうしても増額が必要な場合は、一気に目標額まで上げるのではなく、数日かけて段階的に引き上げていくことで、急激な配信ペースの上昇を緩和できます。

- アカウント合計予算の上限設定:予期せぬ超過を防ぐ最終手段として、アカウント単位で「ご利用金額の上限」を設定しておくことも有効です。ただし、これはアカウント全体の配信が停止するリスクがあるため、慎重に設定する必要があります。

共有予算の解除、または削除したい場合の手順と注意点

共有予算の利用を停止したい場合の手順についても解説します。操作は設定時と同様に簡単ですが、いくつか注意すべき点があります。

設定時と同じく、管理画面右上の「ツールと設定」をクリックします。

メニューから「共有ライブラリ」内の「共有予算」を選択します。

共有予算の一覧画面が表示されますので、解除または削除したい予算名の左側にあるチェックボックスにチェックを入れます。

チェックを入れると、画面上部に青いバーで「編集」というメニューが表示されます。これをクリックします。

ドロップダウンメニューの中に「削除」という項目がありますので、それをクリックします。確認のポップアップが表示されるので、「確認」をクリックすれば削除は完了です。

【最重要】解除・削除時の注意点

共有予算を削除する前に、必ず理解しておくべき重要な注意点があります。それは、**その共有予算を使用していたキャンペーンは、予算が設定されていない「予算なし」の状態になってしまう**ということです。「予算なし」の状態では、広告は一切配信されません。

したがって、共有予算を削除する前に、必ず以下の手順を踏んでください。

- 対象の共有予算を使用しているキャンペーンをすべて特定します。

- 各キャンペーンの編集画面に移動し、予算設定を「共有予算」から「個別予算」に切り替え、新しい1日の予算額を入力して保存します。

- すべてのキャンペーンが個別予算に切り替わったことを確認してから、不要になった共有予算を削除します。

この手順を怠ると、意図せず広告配信が完全に停止してしまうため、くれぐれもご注意ください。

まとめ:共有予算を「戦略的ツール」として使いこなすために

今回は、Google広告の予算管理機能の一つである「共有予算」について、その仕組みからメリット・デメリット、具体的な設定方法、そしてパフォーマンスを最大化するための高度な活用術やトラブルシューティングまで、包括的に解説いたしました。

共有予算は、正しく理解し、適切な場面で活用すれば、日々の煩雑な予算管理業務から運用者を解放し、アカウント全体の機会損失を防ぎ、費用対効果を大きく向上させる可能性を秘めた、非常に強力な機能です。特に、多数のキャンペーンを運用しているアカウントや、ポートフォリオ入札戦略を導入しているアカウントにおいては、その効果を最大限に享受できるでしょう。

しかし、その一方で、共有予算は「設定すれば後はすべてうまくやってくれる魔法の杖」ではないこともご理解いただけたかと存じます。予算配分が自動化されることによるコントロールの難しさや、意図しないキャンペーンに予算が流れてしまうリスクも存在します。これらのデメリットを許容できない状況や、厳密な予算管理が求められるキャンペーンには、従来通りの個別予算が適しています。

最も重要なことは、貴社のアカウントの状況、ビジネス目標、そしてキャンペーンの特性を深く理解した上で、共有予算を導入すべきか否かを戦略的に判断することです。そして、導入すると決めた後も、決して放置するのではなく、定期的にパフォーマンスをレビューし、本記事で解説したようなトラブルの兆候がないかを監視し続けることが、成功への鍵となります。

この記事を参考に、ぜひ一度、ご自身のアカウントのキャンペーン構成を見直し、共有予算を導入することで改善が見込める部分がないか、検討してみてはいかがでしょうか。共有予算を単なる「便利な機能」としてではなく、ROASを最大化するための「戦略的ツール」として使いこなし、広告運用の成果をもう一段階上のレベルへと引き上げていきましょう。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by チャンキョメ](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)